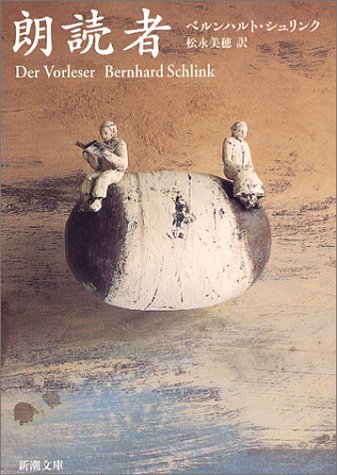

9年前に読んだベルンハルト・シュリンク著「朗読者」を再び読んだ。そしてこの小説を原作にした映画「愛を読む人」でケイト・ウィンスレットの深みのある演技を思い出す。

小説はドイツ人の弁護士ミヒャエルが15歳の時、36歳の女性ハンナとの出会いの回想から始まる。具体的な町は小説には書かれていないが通りの名前などからハイデルベルグ近郊と思われる。ミヒャエルが道端で吐き気を催して吐瀉し、偶然通りかかったハンナに介抱されたのをきっかけにミヒャエルは20歳以上も年上のハンナに恋をし性的関係ももつようになった。そういう関係をもつ日々を過ごすなか、ハンナはミヒャエルに本を朗読してくれるように頼む。そしてミヒャエルとハンナの様々なやりとりをとおしてハンナが文字を読むことができないことを読者に暗示させるストーリィが続く。ハンナは市電の車掌として働いていたが、ある日突然ハンナは失踪する。

ミヒャエルは大学生になり、ナチス時代に起きた戦争犯罪関連の裁判のやりとりを記録するゼミがあり、その法廷で43歳になっていた被告人席に座っているハンナに再会する。ハンナの他に4名の女性がアウシュヴィッツ収容所で看守として採用されていたことから被告人となり、裁判は数週間続く。裁判では尋問やおなじ看守だった女性の証言などでハンナにとって不利な立場になり結局、無期懲役の判決を受ける。

ミヒャエルは二人の出会いから始まった交流の日々のハンナの様々な振る舞いや、公判中のハンナの証言や振る舞いを思い起こし、ハンナが文字を読むことも書くこともできないことを改めて確信する。

ミヒャエルは刑務所にいるハンナにホメロスの叙事詩「オデュッセイア」やチェーホフの短編などを朗読した録音テープを送る。ハンナから彼女が懸命に書いた手紙が届くようになった。ハンナの筆跡からミヒャエルは彼女が読み書きを習う勇気を持ったことに感動する。やがて刑務所から恩赦でハンナが出所することになったという知らせを受け、彼女に会うために刑務所へ行く。そこに居たのは木陰のベンチに座っていた灰色の髪をした額にも頬にも口元にも深い縦皺が刻まれたハンナだった。そしてハンナを迎えに行く出所の日の夜明け、ハンナは首を吊って死んだ。

9年前にこの小説を読んだとき、ハンナの自死の理由がよく理解できなかった。ナチの戦争犯罪に荷担したことを悔いたからだったのか、いやそれだけではないだろうともやもやしたままだった。先日自裁した評論家の西部邁がどこかでこの小説のテーマについて独自の見解を述べていたことを思い出す。行間から感じるのは文盲のハンナはルーマニアにいたロマ人の血を引いていて、虐げられしロマ民族つまりジプシーの血族だったのではないか、そしてそのことを誰にも告白できず隠し通して生きていくしかない運命なのだというテーマが潜んでいる、そんな趣旨の見解だったように記憶する。改めてこの小説を読み返せばなるほどそうかもしれないと私は思った。ハンナの自死の理由は、刑務所から出所しても自らの運命から逃れることはできない、その絶望から解放されたかったのではないかと考えれば、この小説の結末が得心する。

でもまたいつか読み返すことがあれば違った考えになるかもしれない。それが小説の面白いところなのだが、、、。