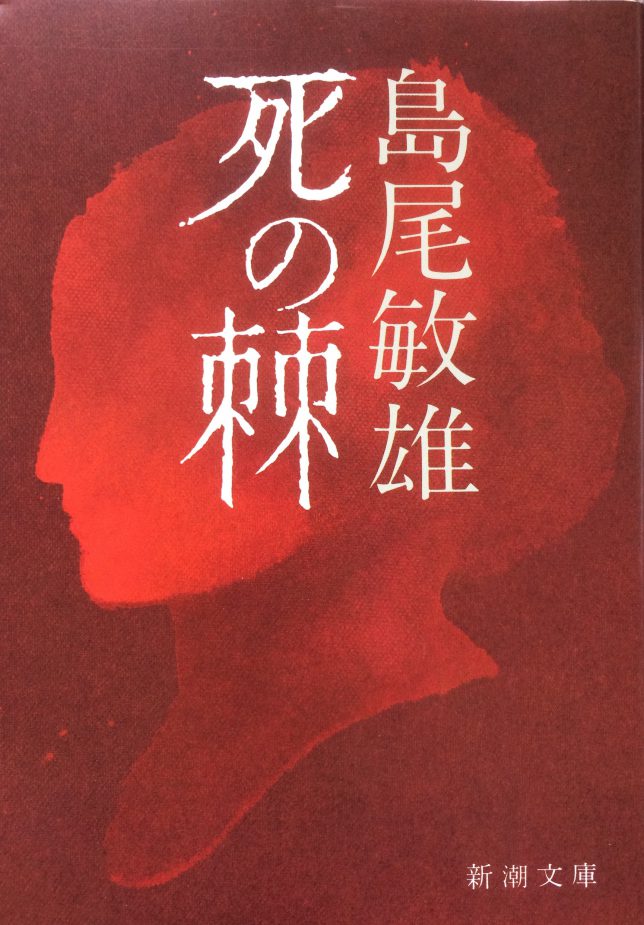

島尾敏夫著「死の棘」を読み終わったあと、身体から力が抜けていくほど凄絶な小説だった。

この小説は著者である島尾敏雄(1917.4.18~1986.11.12)とその妻・島尾ミホ(1919.10.24~2007.3.25)の精神的葛藤を書いた私小説で、あとから紹介するドキュメンタリー作家・梯久美子が調査した資料からほぼ事実に基づいているようである。文芸誌「群像」1960年4月号を皮切りに「文學界」「新潮」「小説中央公論」「世界」に掲載された短編をひとつに纏めて長編小説にして1977年9月に新潮社から発刊された。1990年に公開された小栗康平・監督の映画「死の棘」が同年カンヌ国際映画祭で審査員グランプリを受賞していて、出演した松坂慶子、岸部一徳、木内みどりの演技の凄みが今も記憶に残っている。

敏雄とミホの結婚8年後、敏雄の日記に書かれていた17文字をミホが読んで敏雄の不義が発覚し、ミホの敏雄に対する凄絶な詰問と苛み(さいなみ)が始まる。その果てにミホの精神が病み病院に入院、敏雄もミホの付き添いのために入院するも敏雄の不安は残ったまま小説は終わる。そして実生活でも退院後もミホの凄絶な詰問と苛みは止むことはなかったという。

ミホが生後にカトリックの幼児洗礼を受けていることと敏雄と二人の子も1956年にカトリックの洗礼を受けていることとはあまり関係がないと思うが、解説の山本健吉によれば作者にも確認したうえで「死の棘」という題名は新約聖書「コリントの信徒への手紙一第15章55ー58」が出所だという。この節はイエスキリストの死者からの復活を説く内容である。たしかに読んで行くに従って次第にミホの精神を病むほどの凄絶な詰問と苛みは敏雄に対する純粋な愛の反転ではないか、そしてそのことを敏雄は地獄の日々から少しずつ感じ取っていったのではないかと思うようになった。この小説の題名が含意する作者の意図を少し汲み取ることができたように思う。

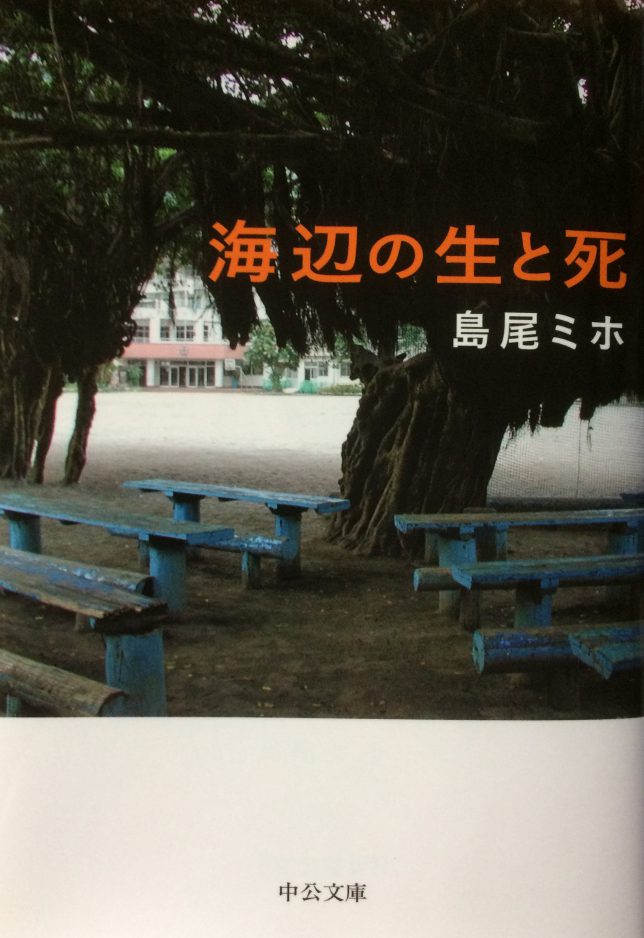

島尾ミホは鹿児島市で出生、生後一ヶ月に母マスが死去、二歳のとき奄美大島南方の加計呂麻島に住む父の実姉夫妻である大平文一郎・吉鶴に引き取られる。ミホが国民学校の代用教員となった25歳のとき特攻艇隊隊長になりたての27歳であった島尾敏雄と初めて出会い、恋愛に落ち敏雄29歳、ミホ27歳で結婚する。そして敏雄37歳、ミホ35歳のとき敏雄の不義が発覚、敏雄が69歳で死去、そのときミホ67歳で87歳に亡くなるまで人と会うときや外出するときには黒い帽子と喪服で通したという。

この本「海辺の生と死」は1974年ミホ55歳のときに刊行された短編集である。その後「祭り裏」「海嘯(かいしょう)」など幼少から育った奄美・加計呂麻島の風土に色濃く根ざした作品を多く残していて吉本隆明などにも影響を与えている。この本を読むと敏雄と結婚して奄美・加計呂麻島を離れてもミホのなかに奄美・加計呂麻島の精神性はずっと宿っていて、とくに養父母から注がれた深い慈愛と恩寵の思いが募っていたことが推察される。

そういうミホの幸せを深く願っていた養父母のためにも敏雄との愛をずっと大切にしたいという思いが夫の不義によって打ち砕かれたことで養父母への申し訳なさ悔しさが精神を病むほどの敏雄への凄絶な詰問と苛みとなっていったのではあるまいか、この本を読んでふとそう思った。

この本「海辺の生と死」、島尾敏雄著「島の果て」などを原作として映画「海辺の生と死」が今年7月29日に公開される。映画ではミホ、敏雄をモデルに満島ひかりと永山絢人が演じているという、愉しみである。

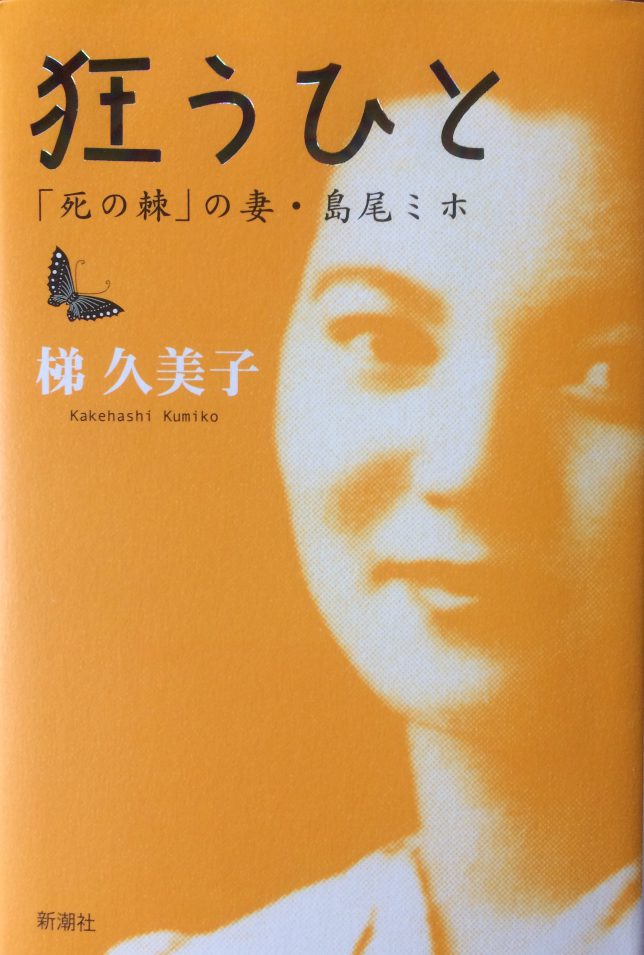

小説「死の棘」は島尾敏雄が自分の立場で書いた作品であるが、このドキュメンタリー作家・梯久美子著「狂うひとー『死の棘』の妻・島尾ミホ」は島尾ミホの立場からどうだったのか、ミホへのインタビュー取材や息子伸三を通じての日記や手紙など詳細克明な資料、ミホ、敏雄の交友関係からの取材をもとにした島尾ミホの評伝である。伸三からは資料に基づいて恥になることも虚飾ない評伝にしてもらいたいといわれたほど素晴らしい内容になっている。ある意味、小説「死の棘」を超えた、いや再解釈できる秀逸な評伝である。

なお敏雄の日記に書かれていた17文字はいったいなんだったのか、小説「死の棘」にもこの評伝にも明らかにされていない。